Содержание

Когда руководитель вызывает тебя в переговорку и говорит: «Бюджет под угрозой. Либо ты докажешь результат, либо расходы придётся урезать», — ощущение, будто стоишь на краю обрыва. Каждая строка отчёта сейчас важнее, чем раньше: малейшая ошибка — и под сокращение может попасть всё. От каналов до половины отдела маркетинга.

Подпишись на Telegram

Что делать в такой ситуации? Чтобы не оказаться заложником поверхностных цифр, важно вооружиться инструментами и аргументами, которые переводят разговор с руководством в плоскость фактов.

В этой статье мы разберём:

- Что такое ROI, как его правильно считать и почему у него нет универсальной «нормы»;

- Как сквозная и мультиканальная аналитика помогают видеть реальную эффективность каналов и избегать их ошибочного отключения;

- Как медиапланирование помогает в управлении средствами.

А ещё дадим пошаговую инструкцию для маркетолога: узнаете, как подготовить данные, чтобы защитить бюджеты и уверенно отвечать на вопросы руководства.

Самый страшный приговор от руководства и в чем его причина

Когда компания сокращает маркетинговый бюджет, в первую очередь под урезание попадают рекламные каналы — их результативность не всегда очевидна. У маркетолога часто нет времени глубоко разобраться в данных, поэтому в отчётах остаются лишь базовые показатели: сколько потратили и сколько лидов пришло с сайта. Руководство смотрит цифры в CRM и видит, что при росте расходов количество заявок не изменилось. Вывод прост: реклама неэффективна — значит, бюджет можно сократить.

Главная проблема в том, что веб-аналитика, на которую опираются маркетологи, показывает картину только частично. Ведь она:

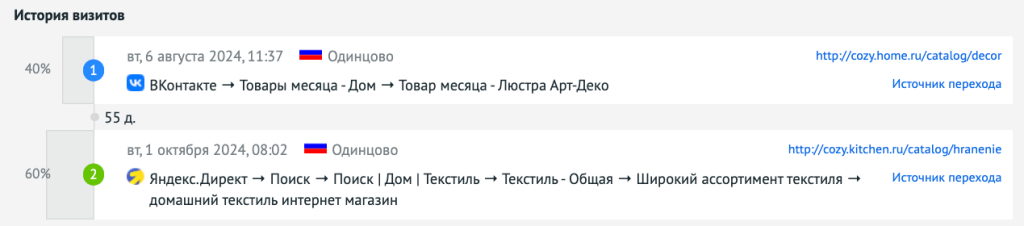

- не учитывает, что клиент может несколько раз заходить на сайт через разные каналы и неоднократно возвращаться;

- не показывает роль ретаргетинга и промежуточных точек контакта, которые подогревают клиента и помогают довести его до сделки.

Как избежать подобной ловушки и не стать заложником неполной картины? Для этого нужны инструменты, которые объединяют данные рекламы, сайта и CRM с заявками и прибылью, а ещё показывают реальную отдачу от инвестиций (ROI). Только такое агрегирование информации позволяет строить планирование на фактах, а не на поверхностных выводах.

сквозную аналитику?

по аналитике от Roistat

ROI как язык эффективности: как на нём говорить

ROI (Return on Investment) — коэффициент окупаемости вложений. Проще говоря, он показывает, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль расходов.

Его формула: ROI = (Прибыль — Расходы) / Расходы × 100 %

Но здесь важно договориться, что именно компания относит к «прибыли» и какие траты считает «расходами». Например:

- если в «расходы» не включить зарплаты, аренду и налоги, ROI покажется выше, чем есть на самом деле;

- если в «прибыль» засчитать выручку без учёта возвратов и скидок, показатель тоже будет завышен;

- Если исключить часть рекламных затрат, можно создать иллюзию эффективности.

Короче говоря, без чётких правил ROI легко использовать для манипуляций — параметр будет выглядеть красиво, но вводить руководство в заблуждение.

Какой ROI можно считать успешным

Универсальной нормы нет. Его уровень всегда определяется спецификой бизнеса. На показатель влияют несколько ключевых факторов:

1. Маржинальность продукта

Если наценка на товар небольшая, реклама должна давать значительно больший возврат. Иначе вложения будут «съедены» себестоимостью и операционными расходами. То, что в нише с высокой маржой (розничная торговля, ювелирные изделия) выглядит приемлемым ROI, для низкомаржинального бизнеса вроде продажи бытовой химии или бакалейных товаров окажется сигналом об убытке.

2. Сфера бизнеса

Подчеркнём: у каждой компании — свой идеальный ROI. Впрочем, опираясь на наш опыт, можно выявить определённые закономерности. Например, в розничной торговле ROI в диапазоне 20–49% можно считать неплохим результатом для развивающихся компаний, а 50–100% — уже хорошим. При ROI выше 100% реклама полностью окупает вложения.

Если рассматривать SaaS, то там ROI может быть «хорошим» от 300% за период (обычно 6–12 месяцев) и при достаточном LTV относительно CAC. К слову, в первый месяц показатель часто отрицательный, потому что основная отдача приходит через продления и апсейлы.

А для медицины, образования и строительства ROI считается успешным от 50% из-за высокой конкуренции и большой доли офлайн-продаж.

3. Длина цикла сделки

В нишах с высокими чеками и долгой цепочкой продаж адекватный ROI часто выглядит скромнее — в пределах 30–60%. Но здесь особенно важно учитывать пожизненную ценность клиента (LTV). Например, в недвижимости или IT-сфере долгосрочные контракты и повторные сделки приносят прибыль, которая не видна сразу, но делает ROI положительным в перспективе года и более.

4. Конкурентность ниши

У медицинских клиник, онлайн-школ или рекламных агентств большое количество соперничающих организаций. Чтобы стать заметнее для потенциального клиента, нужно вкладываться в продвижение, используя часто несколько источников. С учётом такого положения ROI у каналов по последнему клику может казаться низким. Однако настройка прозрачной аналитики позволяет находить точки роста даже здесь.

Разберём пример. Производитель вездеходов работал в перегретой нише: высокий CPC, длинный цикл сделки и т.д., ввиду чего многие кампании были убыточными. После внедрения сквозной аналитики перешли на учёт по дате продажи, стали ориентироваться на несколько моделей атрибуций, разложили трафик на бренд/небренд/ретаргет, нашли группы с расходами без продаж за 30 дней и отключили их. Затем внедрили автоматическое управление ставками: урезали дорогие ключи, усилили показы у кампаний с положительным ROMI. Эффективными оказались связки «небрендовый поиск + ретаргет и брендовый трафик» — туда и перенаправили бюджет. Результат: ROI 296% и +30% к конверсии.

5. Себестоимость канала

ROI напрямую зависит от того, сколько стоит привлечение клиента. В источниках с низкой себестоимостью вроде SEO или email даже небольшие продажи дают высокий результат. Но здесь есть риск: при распределении бюджета компании часто делают ставку только на такие «дешёвые» источники и урезают бюджеты там, где лид дороже.

В итоге отключаются вспомогательные каналы, которые подогревают клиента и помогают довести его до сделки. Чтобы избежать этой ошибки, ROI нужно оценивать в связке с омниканальностью. Смотрите на путь покупки целиком: какие каналы запускают контакт, какие — возвращают пользователя, а какие — завершают сделку. Сравните полученную картину с данными по последнему клику и принимайте решения на основе той модели, которая отражает всю цепочку, а не только одно касание.

Так, если канал часто встречается до финала и «в минусе» только по last-click, то перед вами ассистент — его задача подводить к покупке. Поэтому резать такой канал — значит, снижать будущую выручку. Классическим примером выступает таргетированная реклама, которая редко даёт продажу в отчёте по последнему клику, но возвращает и прогревает аудиторию:

Где вообще считать ROI

- Веб-аналитика и CRM — маркетологи часто сводят данные вручную в Excel или Google Sheets. Но такой способ почти всегда даёт искажения: сложно учесть мультиканальность, легко ошибиться при импорте данных.

- Сквозная аналитика — инструмент, который автоматически объединяет данные с сайта, CRM, рекламных систем, коллтрекинга и онлайн-чатов, связывая источники трафика с выручкой. Это более надёжный вариант, ведь ROI автоматически считается по всем каналам и моделям атрибуции без «человеческого фактора».

Как всё работает в Roistat

Каждому визиту присваивается идентификатор (visit_id), а при создании заявки или сделки источник автоматически фиксируется и передаётся в CRM. Данные сводятся в отчёты и обновляются практически в реальном времени.

В интерфейсе доступны 80+ показателей, включая ROI/ROMI, расходы, выручку, CPA, CTR, конверсию в продажу, а также несколько готовых отчётов с возможностью создать кастомные. Этого достаточно, чтобы видеть весь путь клиента, корректно оценивать окупаемость каналов и управлять бюджетом без ручных сводок.

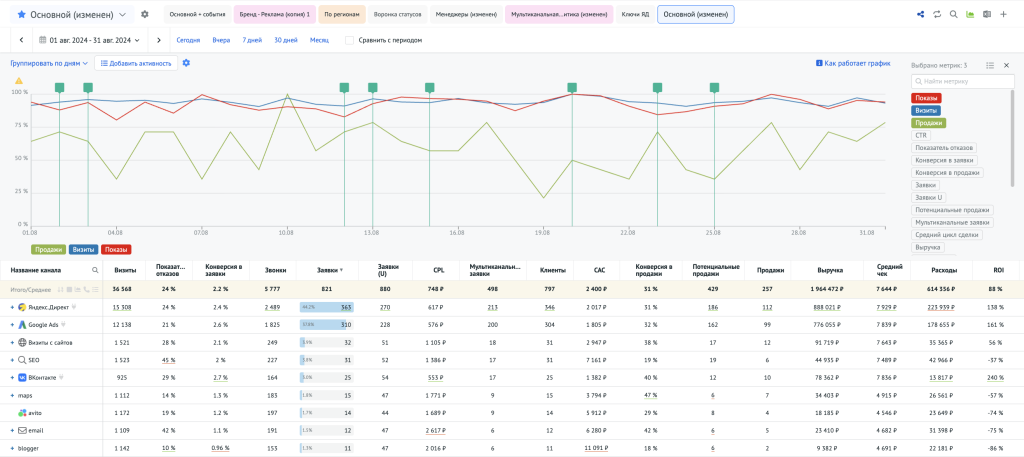

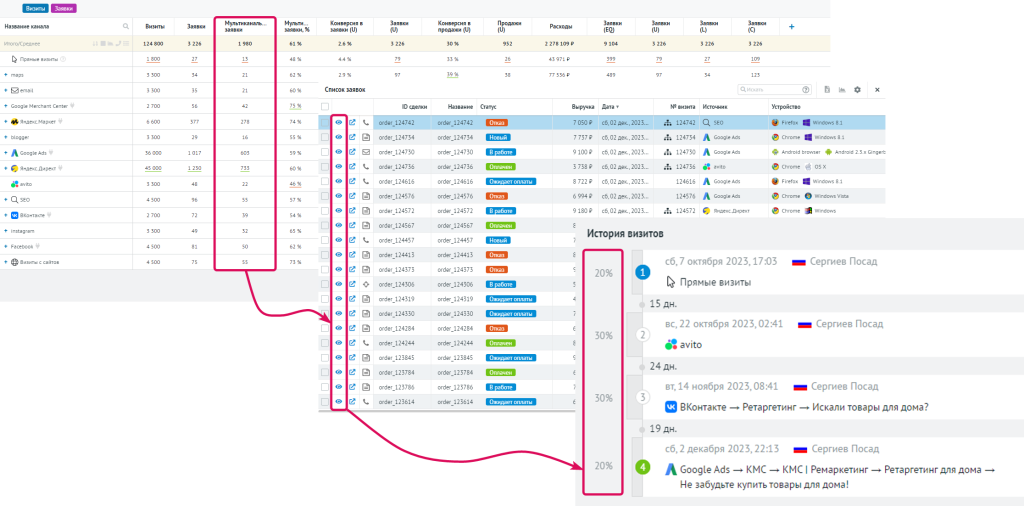

Пример базового отчета по источникам:

Чтобы маркетолог мог работать с понятной аналитикой, Roistat позволяет:

- Группировать данные — по источникам, кампаниям, доменам, лендингам, креативам, регионам и устройствам. Такая детализация показывает вклад конкретных связок («источник + объявление + лендинг») в выручку и ROI, а также позволяет отделять бренд/небренд и новый/возвратный трафик.

- Фильтровать показатели — по заявкам, продажам, каналам, кампаниям, типам и стадиям сделок, сегментам аудитории. Это позволяет сконцентрироваться на необходимых для анализа данных.

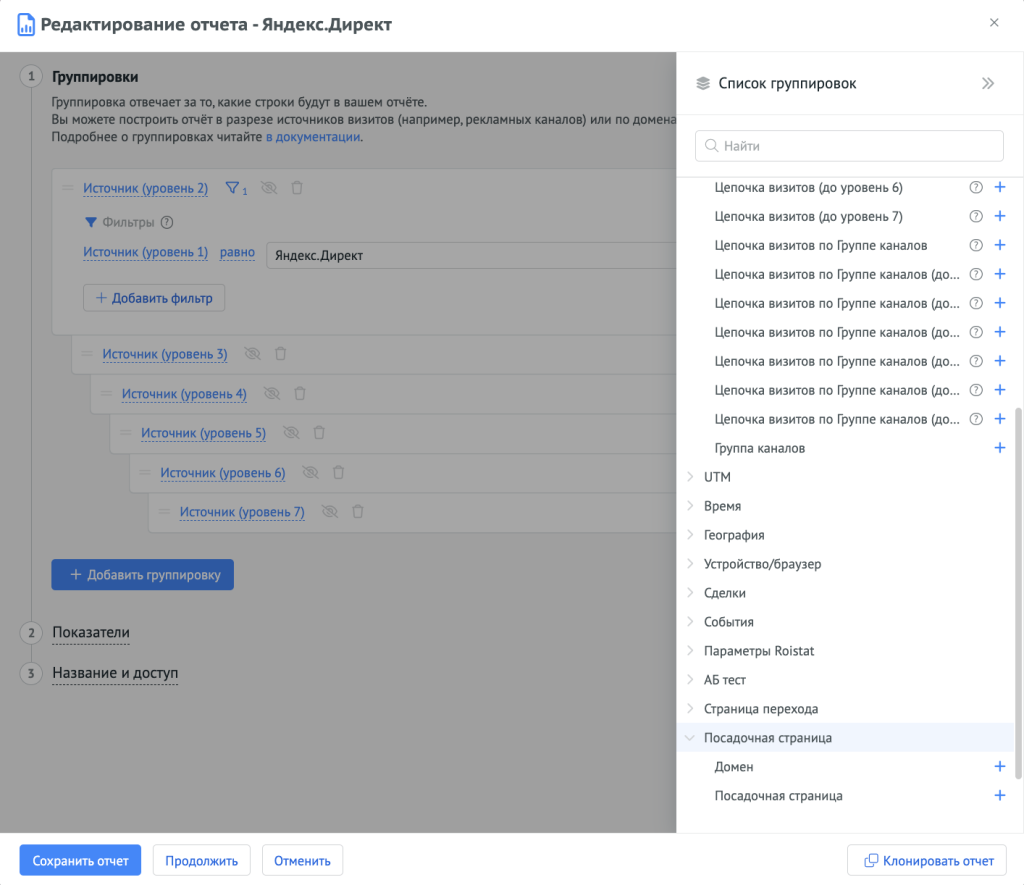

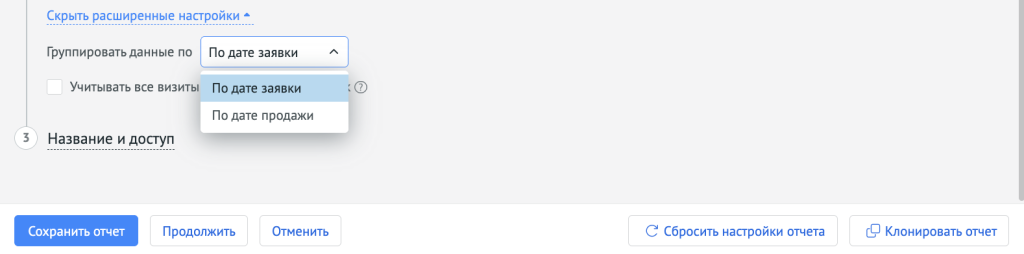

Пример настроек группировки и фильтрации в параметрах отчёта:

- Выбирать метод учёта сделок — по дате создания или по дате продажи. В первом случае доход привязывается к моменту появления лида: такой сводки будет достаточно для анализа коротких циклов сделки. Во втором — к фактическому получению денег, что более релевантно для длинных B2B-воронок и ниш типа недвижимости. Иначе расходы и доходы попадают в разные месяцы, а ROI выглядит отрицательным.

Рассмотрим пример. В январе на контекст потратили 300 000₽: пришло 20 лидов, но продаж не было — в отчёте «по дате создания» месяц выглядит убыточным.

В феврале—марте эти же январские лиды конвертировались в 6 продаж на 900 000₽. Если взять период январь—март и переключиться на метод «по дате продажи», расходы января будут сопоставлены с выручкой, которая пришла позже, и покажут корректное соотношение.

- Отображать омниканальность в аналитике

Базовые отчёты отвечают на вопрос «что уже произошло» по источникам и датам. Но когда клиент идёт к покупке через несколько касаний, ROI по последнему клику становится необъективным. Чтобы верно оценить вклад каждого звена в цепи, в Roistat есть функция мультиканальной аналитики.

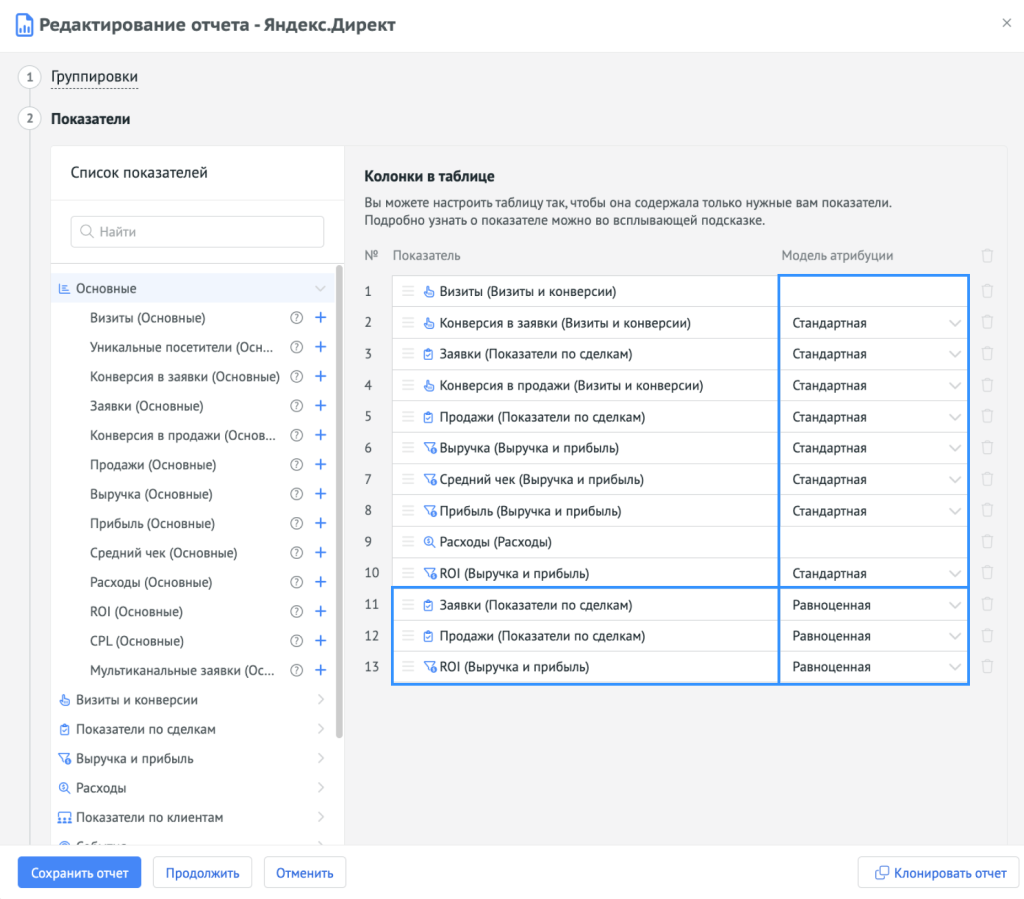

Она показывает, какие каналы запускают контакт, возвращают пользователя и закрывают сделку, а затем распределяет ценность между ними по моделям атрибуции. Причём в Roistat это можно сделать в одном отчёте: переключаете модель (last-click, first-click, линейная, U-shape) и сразу видите, как меняются выручка и ROI по каналам.

Эти модели легко применить сразу к нескольким показателям внутри одного отчёта, чтобы увидеть полную картину.

Пример выбора мультиканальности в настройках отчёта:

Это особенно важно, если у источника формально отрицательный ROI: без учёта всей цепочки его можно отключить по ошибке, хотя именно он поддерживает продажи и повышает итоговую эффективность.

Когда аналитики мало: зачем нужно медиапланирование

Медиаплан — это зафиксированный на определенный период план по бюджетам и KPI для каналов или кампаний. В нём заранее прописываются:

- сколько тратить;

- сколько заявок или сделок надо получить;

- на какой ROI/ROMI ориентироваться;

- сроки и контрольные точки.

Если аналитика показывает прошлое, медиаплан задаёт цели на будущее и даёт базу для сравнения план/факт. По отклонениям видно, где недобор или перегрев — то есть можно оперативно перераспределять бюджет, чтобы выдержать целевой ROI.

В Roistat задачи закрывает инструмент Медиаплан PRO. Он позволяет:

- обозначить цели по уровням: от каналов — до кампаний, объявлений, лендингов и даже менеджеров;

- выбрать период для отслеживания: неделя/месяц/квартал;

- зафиксировать метрики для контроля: расходы, заявки/сделки, ROI, CPL и др.

Система автоматически распределяет цели по контрольным датам, а также показывает прогресс и отклонения.

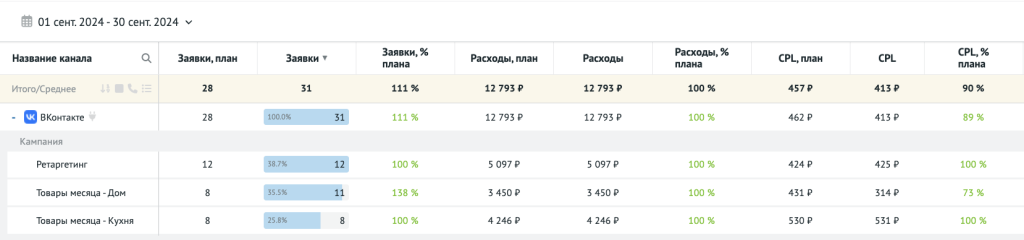

Пример настройки

- Создаём медиаплан: указываем название, временной промежуток и комментарий.

- Настраиваем структуру — от каналов до кампаний.

- Выбираем источники (например, ВКонтакте) и метрики (ROI, CPL, CTR и др.).

- Задаём желаемые значения для каждой метрики.

- Сохраняем — система начинает отслеживать выполнение.

В отчётах раздела «План/факт» видно, где показатели недобирают, а где канал работает с перегревом:

Это позволяет своевременно и оперативно корректировать стратегию, не дожидаясь конца месяца.

Мини-инструкция: как построить защиту через ROI

Вот пошаговый план действий, чтобы детально подготовиться к разговору с руководством:

- Настраиваем аналитику

Подключаем CRM, рекламные площадки, формы и коллтрекинг, чтобы каждый лид и расход автоматически связывался с источником.

- Собираем данные

Строим мультиканальные отчёты в Roistat: смотрим ROI в разных атрибуциях (last-click, first-click и др.), анализируем вклад «подогревающих» каналов и исключаем риск ошибочного отключения. - Составляем медиаплан

Задаём целевые расходы, заявки и ROI, настраиваем отчёт «план/факт» и контрольные точки — например, раз в неделю. - Мониторим и корректируем

Отслеживаем, где канал недобирает или перегревается, и перераспределяем бюджет с целью поддержки оптимального ROI. - Готовим аргументы для руководства.

Переводим цифры в язык бизнеса: показываем ROI, процент отклонений от плана и выигрыш после корректировок.

Вывод

Чтобы сохранить ресурсы и обосновать бюджет — мало одного отчёта с расходами и заявками. Нужна связка: прозрачный расчёт ROI, мультиканальный разбор вклада каналов и медиаплан с контролем «план/факт». В этих условиях маркетинг перестаёт быть статьёй затрат и становится управляемым источником прибыли.

А когда зовут на переговоры «про бюджет», приходите не с оправданиями, а с набором фактов: текущим и целевым ROI, описанием вклада ключевых каналов в цепочке касаний и готовым сценарием перераспределения средств с прогнозом выручки. Такой набор переводит разговор из «урезать» в «как выйти на план и вырасти».